(通讯员 蔡静 莫思扬 黄妙妙 摄影 蔡静 莫思扬 )9月19日上午,中国网球公开赛国际志愿者中国文化培训会在中国传媒大学国际传媒教育学院D208会议室成功举办。本次活动以“文化互鉴·协作同行”为主题,由中国传媒大学与美国密苏里大学联合组织,两校师生代表及全体志愿者共同参与,标志着2025中网国际志愿者项目正式启动。

中国传媒大学国际交流与合作处处长王文渊、国际传媒教育学院院长金雪涛、党委副书记王娟、副院长唐妮娜,以及合作管理办公室、教学管理办公室多位教师代表出席活动。美方代表团由美国密苏里大学新闻学院环球交流项目中心中国合作部主任章于炎博士、国际志愿者团队导师鲁本・约瑟夫・斯特恩(Rueben Joseph Stern)教授及中国合作部杨力老师带队,8名美方志愿者与学院(中心)8名中方志愿者、8名国际学生共同参加了本次见面会。

会议伊始,金雪涛院长致欢迎辞。她回顾了自项目启动以来双方在学术交流与实践合作方面取得的成果,强调国际传媒教育学院始终致力于搭建高水平的跨文化实践平台,鼓励学生在国际赛事服务中拓宽视野、锤炼专业能力。她对本届志愿者项目给予高度期待,鼓励同学们积极投入赛事服务,深化中美青年间的友谊与协作。

密苏里新闻学院中国项目负责人章于炎博士随后致辞,他充分肯定两校持续合作的积极意义,指出中网国际志愿者项目不仅是服务的平台,更是文化交流与专业实践的熔炉。美方志愿者团队、中方志愿者及参会的多国留学生受邀逐一进行自我介绍,现场交流气氛热烈融洽。

接下来的文化讲座中,国际交流与合作处处长王文渊以“中国历史与文化概览”为题,开展了一场深入浅出的专题分享。他从中华文明的起源与早期发展切入,梳理了五千年来的重要历史阶段与文化转折。作为来自云南丽江的纳西族,王处长还亲切地分享了家乡独特的东巴文化。他介绍,东巴文是目前世界上唯一仍在使用的象形文字,被誉为“活着的象形文字”,东巴古籍文献已于2003年被联合国教科文组织列入《世界记忆遗产名录》。此外,他还讲述了纳西古乐、东巴绘画及其背后所蕴含的自然崇拜与生态智慧。他强调,理解历史文化背景是有效沟通的基础,期待中外志愿者们能从跨文化的角度增强沟通、学习并传递中华文化的当代面貌。

会后,全体人员共同参观传媒博物馆,通过丰富的历史展陈与多媒体呈现,直观感受中国传媒事业的发展历程,深化对中国社会与文化现代化进程的理解。

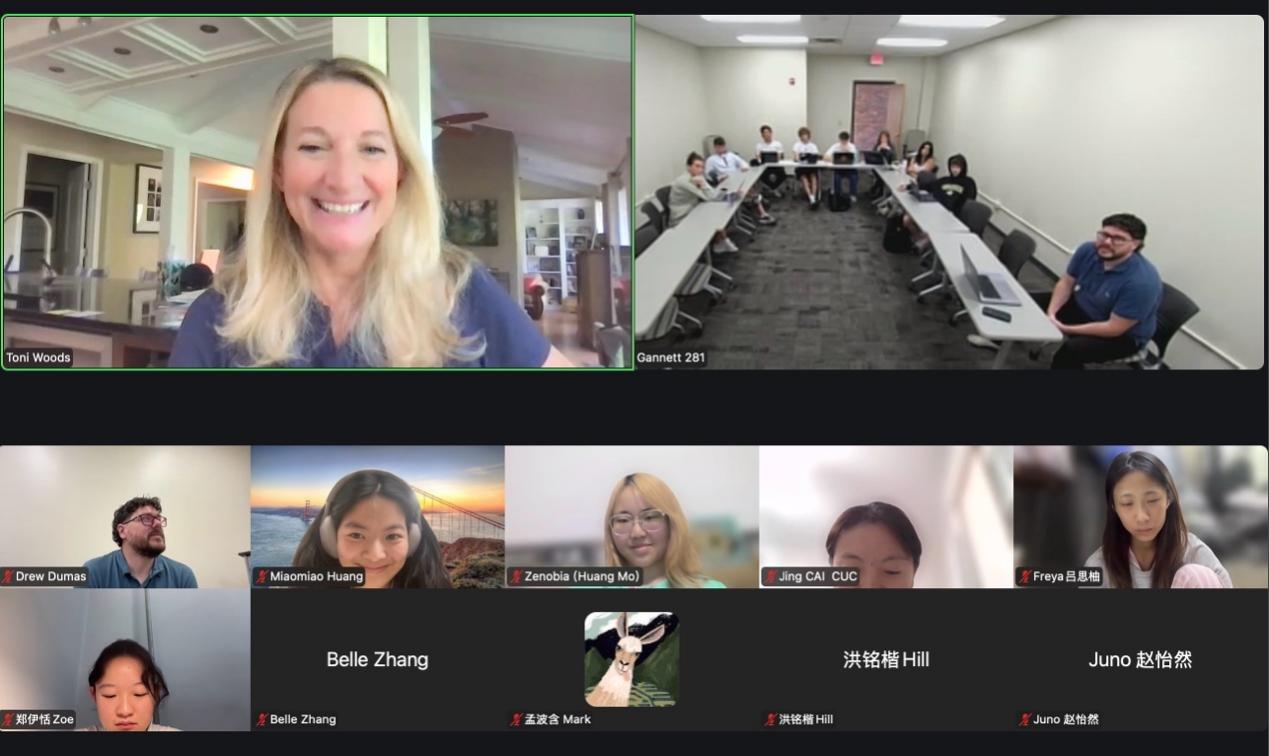

为进一步夯实志愿者的服务能力与跨文化适应力,项目自8月起已开展了四次系统线上培训,为线下协作打下坚实理论基础。首次培训以项目启动和网球规则介绍为主,帮助志愿者全面了解中国公开赛的基本概况与志愿服务内容。第二次培训由章于炎博士主讲,聚焦中美文化差异与跨传播策略,通过丰富案例提升志愿者的文化敏感度和沟通效率。第三次培训特邀美联社资深记者、美国网球记者协会联合主席Howard Fendrich,就体育新闻采写、赛事报道技巧及媒体伦理进行专业分享,增强了学生在新闻实践中的应对能力。第四次线上培训由赛事运营专家Toni Woods介绍网球中心运作与大型国际赛事的组织逻辑,从管理视角拓宽同学们的认知维度。这一系列线上活动不仅覆盖了语言、规则与专业技能,更注重文化认知与团队协作能力的塑造,为中美志愿者顺利融入赛事服务提供了系统支撑。

通过此次见面会,2025中网国际志愿者项目实现了线上线下有效衔接,深化了中美青年之间的互信与协作。项目将继续以体育为媒、以文化为桥,推动国际传播实践与跨文化人才培养,进一步提升两校合作层次与社会影响力。